死精症用干细胞能治好吗?

在人类繁衍的精密机制中,精子扮演着传递生命火种的关键角色。然而,当男性遭遇"死精症"这一生殖难题时,数以百万计的精子失去了活力与功能,生育的希望似乎随之熄灭。近年来,干细胞技术以其强大的再生与分化潜力,为死精症治疗带来了全新曙光。这项前沿医学探索不仅涉及复杂的科学机制,更触及生命起源的伦理边界,成为当**殖医学最具挑战性与前景的研究领域之一。

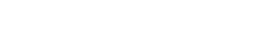

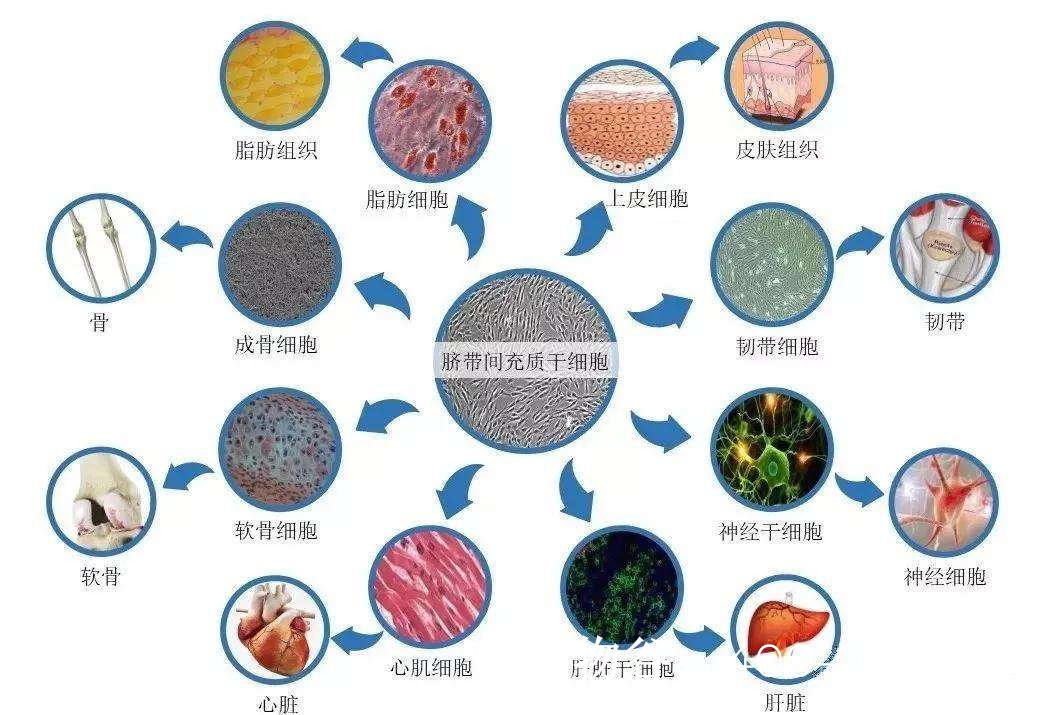

干细胞治疗死精症的核心科学原理在于其独特的"细胞重生"能力。与传统的药物治疗或手术干预不同,干细胞疗法试图从根本上重建精子发生的微环境。科学家们发现,精原干细胞(SSCs)作为睾丸内的成体干细胞,具有自我更新和分化为成熟精子的双重潜力。在健康男性体内,这些"种子细胞"通过精密调控不断产生有功能的精子。而对于死精症患者,通过移植健康的精原干细胞或诱导多能干细胞(iPSCs)分化为生殖细胞,可能重启停滞的精子发生过程。首次实现了用小鼠iPSCs培育出功能性精子的突破,这项发表于《科学》杂志的研究为人类生殖细胞再生提供了重要概念验证。

站在科学与伦理的十字路口,干细胞治疗死精症面临着多重维度的"平衡考量"。技术层面,诱导多能干细胞可能携带表观遗传异常,而直接编辑生殖系细胞则涉及可遗传的基因改变——这种干预将直接影响后代,违背了目前国际共识的"基因编辑红线"。伦理层面,使用胚胎干细胞始终无法回避胚胎地位的根本争议;而通过体细胞核移植(克隆技术)获取干细胞的方法,更触及人类生殖克隆的敏感禁区。

展望未来,死精症的干细胞治疗需要建立"渐进式突破"的发展路径。短期内(5-10年),优化精原干细胞体外培养系统、开发更安全的非整合性重编程技术将是研究重点。中期来看,类器官技术的进步可能实现睾丸组织的体外重建,为精子发生提供更接近生理的环境。长期而言,单细胞测序与人工智能的结合有望解析精子发生的关键调控网络,实现干细胞分化的精准操控。与此同时,国际社会亟需建立统一的伦理准则和技术标准,中国作为干细胞研究大国,正积极参与这一进程。

生命的创造从来不只是技术问题。干细胞治疗死精症的探索,本质上是对人类生殖奥秘的深刻追问。在实验室的显微镜下,那些被激活的干细胞不仅承载着个体生育的希望,更映照出科学共同体的智慧与谨慎。在追寻生育解决方案的道路上,科学突破需要与伦理思考同步,技术创新必须与人文关怀共存。唯有如此,我们才能真正善用这把"生命的钥匙",既解开不育症的枷锁,又不逾越人类尊严的底线。