干细胞治疗死精症是什么样子的?

干细胞治疗死精症:现状与前景

干细胞治疗死精症的基本原理

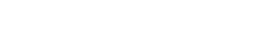

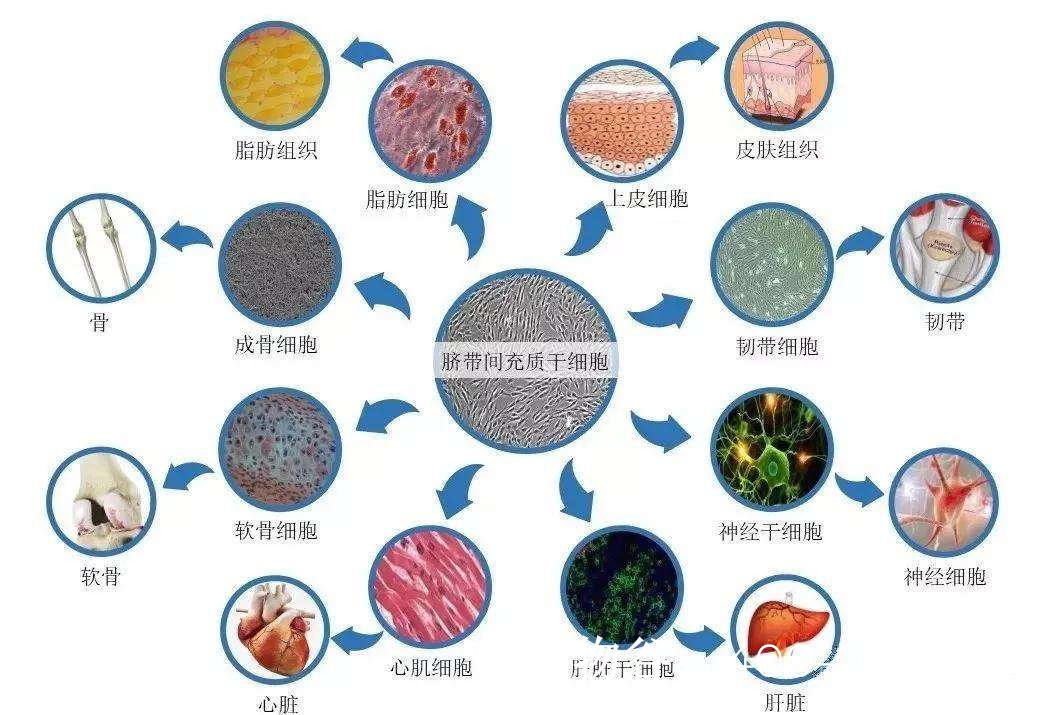

死精症是指精液中精子存活率极低或完全无活精子的男性不育症,传统治疗方法效果有限。近年来,干细胞技术为这类患者带来了新的希望。干细胞具有自我更新和多向分化潜能,理论上可以分化为各种细胞类型,包括生殖细胞。科学家们尝试利用干细胞在体外或体内定向分化为精子细胞,或修复受损的生精微环境,从而恢复精子发生过程。

目前研究主要聚焦于几种干细胞类型:胚胎干细胞(ESCs)、诱导多能干细胞(iPSCs)、间充质干细胞(MSCs)和精原干细胞(SSCs)。这些干细胞通过特定培养条件和诱导因子,可被引导向精子方向分化。实验研究表明,某些干细胞在体外已能完成减数分裂,形成圆形精子样细胞,甚至在小鼠模型中成功产生了有功能的精子并诞生健康后代。

技术挑战与伦理考量

干细胞治疗死精症仍面临重大挑战。首要问题是分化效率低,目前体外产生的精子样细胞数量和质量远达不到临床应用标准。其次,安全性风险如肿瘤形成、基因突变等不容忽视。此外,表观遗传异常可能导致后代健康隐患,这需要长期跟踪研究。

伦理争议同样突出。使用胚胎干细胞涉及胚胎破坏的道德困境;而iPSCs技术虽避开这一问题,但基因重编程可能引入不可预知变异。更复杂的是,若未来实现全人工配子发生,将挑战传统亲缘关系认知。各国对此监管政策差异较大,多数国家仍禁止生殖细胞系基因操作。

未来发展方向

展望未来,该领域可能沿几个方向突破:一是优化培养体系,开发更精确的诱导方案模拟体内微环境;二是结合基因编辑技术纠正遗传缺陷;三是探索非细胞治疗策略,如利用干细胞分泌组改善生精环境。

科学家预测,未来5-10年可能出现更成熟的临床方案,但全面推广可能还需更长时间。理想状态下,个体化治疗将成为趋势——通过患者自身细胞制备iPSCs,再分化为精子前体细胞,最后移植回睾丸完成成熟过程。这种"自体移植"模式可避免免疫排斥,伦理接受度也相对较高。

干细胞治疗死精症代表了再生医学在生殖领域的重大探索,虽然目前仍存在诸多技术和伦理障碍,但其为解决男性不育这一全球健康问题提供了全新思路。随着基础研究的深入和临床经验的积累,这一技术有望在未来为更多不孕家庭带来福音。科学界需在推进研究的同时,与社会各界开展充分对话,确保技术发展符合伦理规范,真正造福人类健康。