男性天生死精干细胞能治好吗?

在人类生育史上,男性不育长期被视为一个难以启齿的隐秘伤痛。当医学宣布一位男性"天生无精"时,这几乎等同于对其生育能力的死刑判决。然而,随着干细胞技术的突飞猛进,这堵看似不可逾越的高墙正在出现裂缝。男性天生死精干细胞的治疗前景,不仅关乎医学技术的突破,更触及人类对生命本质的重新思考。

传统观念将睾丸视为精子的"工厂",而精原干细胞则是生产线上不可或缺的"原料"。当这一原料先天缺失时,整个生产线便陷入瘫痪。现代医学曾尝试多种方法绕过这一障碍,从睾丸精子抽取到**人工授精,这些方法或效果有限,或无法满足患者对遗传亲缘的渴望。干细胞技术的出现彻底改变了这一局面,它提出的核心问题是:能否在实验室中重新培育出这些生命的种子?

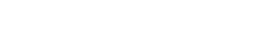

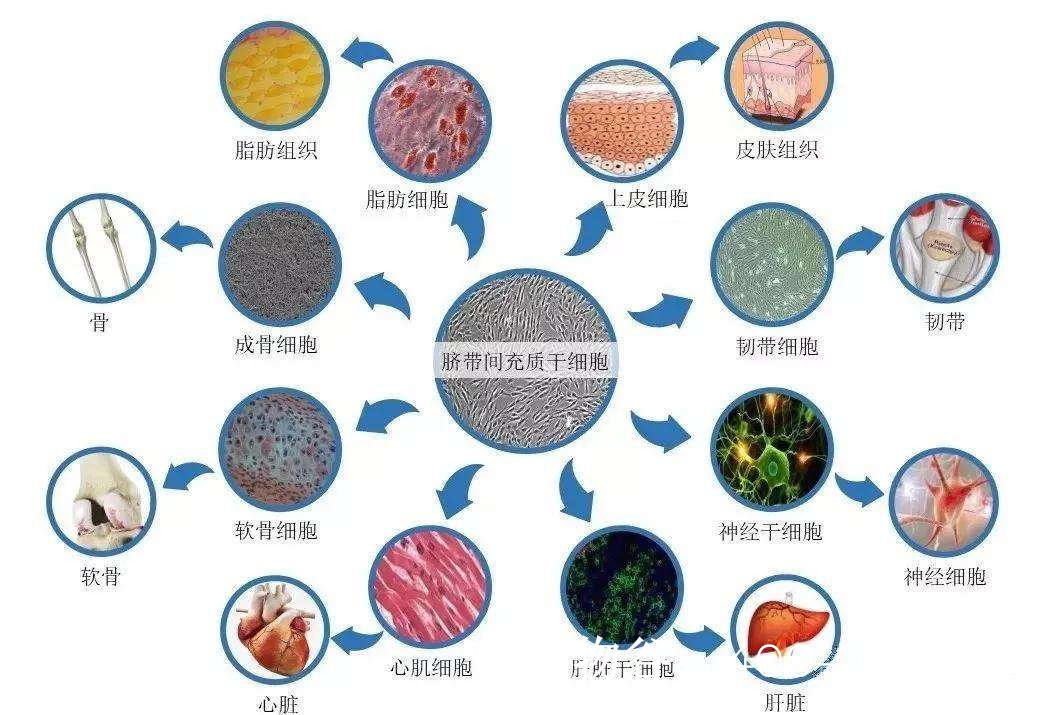

科学研究已经在这一领域取得令人振奋的进展。科学家首次将小鼠胚胎干细胞转化为功能性精子,并成功培育出健康后代。中国研究人员在人类多能干细胞向精原细胞分化方面取得突破。这些成果揭示了一条可能的治疗路径:通过基因重编程技术,将患者的体细胞(如皮肤细胞)逆转为多能干细胞,再定向分化为精原干细胞,最终在睾丸微环境中发育为成熟精子。

然而,技术的曙光背后是复杂的伦理迷宫。干细胞来源问题首当其冲——使用胚胎干细胞涉及胚胎地位的哲学争议;而诱导多能干细胞(iPSC)技术虽然避开了这一难题,却可能带来基因突变风险。更深刻的伦理问题在于:这种人为干预生殖细胞发育的过程,是否打破了自然选择的平衡?我们是否正在扮演"造物主"的角色?这些问题没有简单答案,需要在科学发展与社会价值观之间寻找动态平衡点。

从社会心理视角看,男性不育长期被污名化,许多患者承受着巨大的心理压力。干细胞治疗不仅可能解决生理问题,更有助于重建男性身份认同。一位接受实验性治疗的患者曾表示:"这不仅仅是关于生育,而是关于我作为完整男人的自我认知。"这种心理层面的治愈,可能比技术本身更具革命性。当医学进步与社会认知同步发展时,"不育"这一标签才有望被彻底解构。

站在人类生殖技术发展的十字路口,男性死精干细胞的治疗研究象征着我们对生命起源的更深层探索。这项技术它已经迫使医学界重新定义"不可治"的边界。在科学与伦理的持续对话中,我们或许正在见证一场关于人类生育能力的认知革命——从绝对的不可能,到谨慎的乐观,再到负责任的应用。这一历程不仅将改写无数家庭的命运,也将重塑整个社会对生命、不育与医学可能性的理解。