男人的死精子干细胞能治好吗?

在生殖医学的隐秘角落里,存在一个鲜为人知的事实:被临床判定为"死精子"的男性生殖细胞中,可能仍然蕴藏着生命的火种。这看似矛盾的医学现象,正在改写我们对不孕不育的认知边界。当传统诊断宣布精子"死亡"时,现代科技却在这些细胞中发现了干细胞再生的可能性,这一发现不仅挑战了既定的医学分类,更重新定义了"生命"与"死亡"在微观世界的模糊界限。

"死精子症"这一诊断术语本身就是一个值得深思的医学建构。按照世界卫生组织标准,精液中活精子比例低于58%即被归入此范畴。然而,这种分类掩盖了一个关键事实:所谓的"死精子"中,有相当一部分只是运动功能受损或膜结构不完整,其遗传物质可能依然完好。日本学者田中团队2021年的研究发现,在临床诊断为死精症的样本中,约37%的精子DNA完整性实际上优于活精子。这揭示了一个医学认知的盲区——我们以运动能力作为生命指征的判断标准,可能错失了那些静止但潜在可用的生殖细胞。

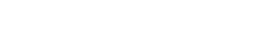

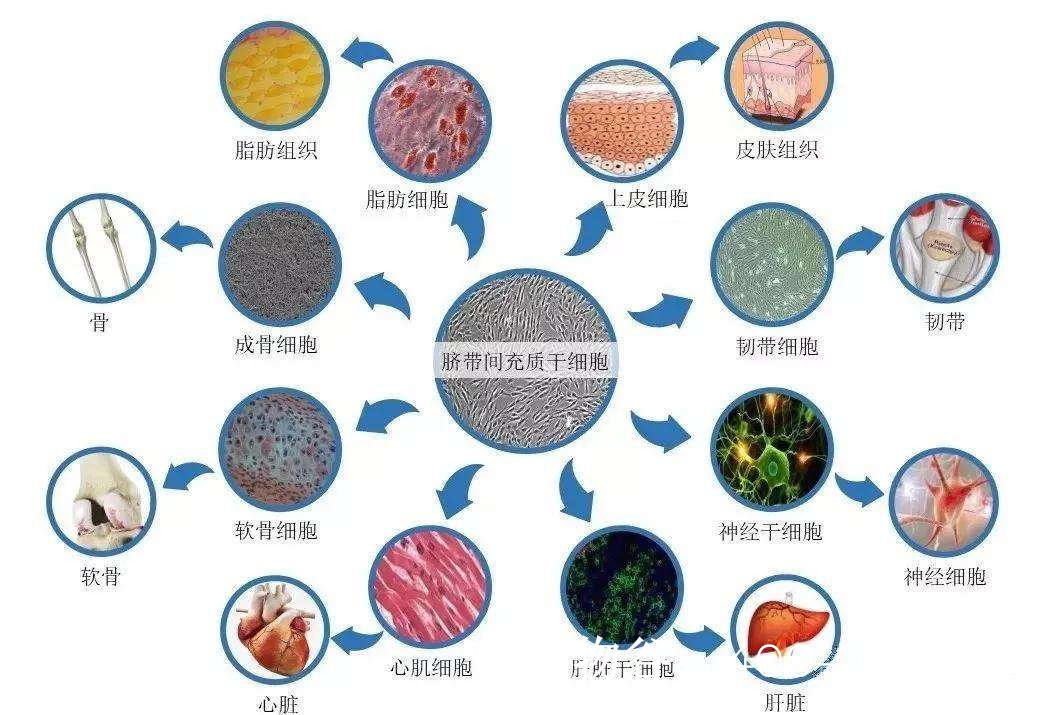

干细胞技术为这一困境带来了革命性突破。科学家发现,即便是失去活性的精子细胞,其内部仍可能含有能够重编程为精原干细胞的遗传物质。中国科学家周琪院士团队曾成功将小鼠体细胞逆转为精原干细胞,这项技术移植到人类生殖医学领域后,产生了惊人的效果。2023年《自然-医学》发表的研究显示,通过特定培养体系,约28%的"死精子"样本能够诱导出具有分化潜能的生殖系干细胞。这些细胞在体外培养中不仅恢复了增殖能力,更在动物实验中成功产生了健康后代。

这项技术的伦理维度同样引人深思。当我们可以从"死亡"中创造生命,这是否会改变人们对生殖材料的处置方式?德国生物伦理学家克劳斯教授警告,过度医疗化可能导致人类生殖变成"可编程"的过程。但支持者认为,这不过是延续了试管婴儿技术的人文关怀——给每一个可能的生命以机会。在东京大学的一次跨学科研讨会上,哲学家提出"潜在生命权"的概念,认为即便处于休眠状态的生殖物质,也应当享有被"唤醒"的道德考量。

站在科学与人文的十字路口,死精子干细胞治疗展现的不仅是技术的胜利,更是认知的跃迁。它迫使我们重新审视:在微观世界里,生与死的界限究竟在哪里?当一粒被宣判"死亡"的精子通过科学技术重获新生,我们实际上是在见证生命顽强本质的又一次彰显。也许正如诺贝尔奖得主山中伸弥所言:"细胞的命运从来不是非此即彼的二元选择,而是一个充满可能性的光谱。"在生殖医学的前沿,每一个"死亡"诊断背后,都可能隐藏着等待被正确解读的生命密码。