死精干细胞有治疗的方法吗?

在医学的边界地带,死精干细胞治疗如同一盏微弱的灯,照亮了无数不孕不育家庭的希望之路。这一领域的研究既承载着科学突破的兴奋,又背负着伦理考量的重担,成为当代医学与道德哲学交织最为紧密的领域之一。死精干细胞(指已失去活性的精子或其前体细胞)的潜在治疗价值,正在改写我们对男性不育症治疗的认知图景。

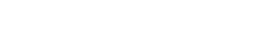

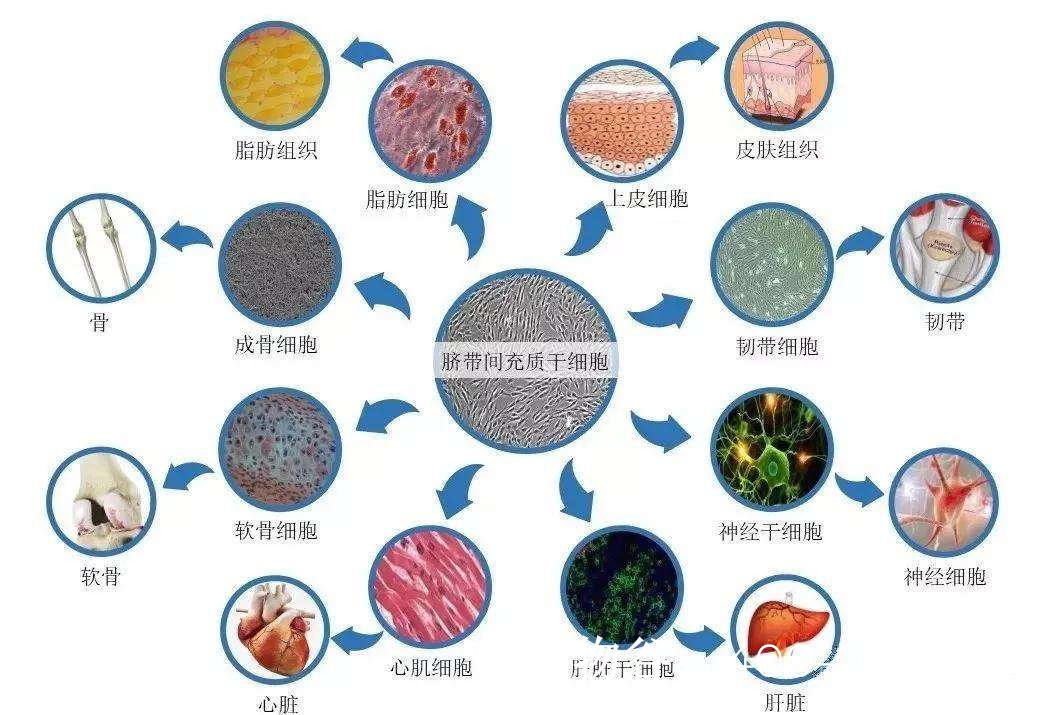

传统观念中,死精意味着生殖可能性的终结,但干细胞技术的突飞猛进正在颠覆这一认知。科学家们发现,通过特定的体外培养和诱导分化技术,某些类型的死精干细胞可能被"唤醒"或转化为具有功能性的生殖细胞。日本研究人员在实验中将小鼠的胚胎干细胞成功转化为精子样细胞,并培育出健康后代;中国科学家则尝试用人类诱导多能干细胞(iPSCs)生成原始生殖细胞。这些突破虽未直接针对死精干细胞,却为相关研究提供了关键技术路径。

死精干细胞治疗面临着独特的技术瓶颈。细胞活率低下、遗传物质损伤修复困难、体外培养环境与体内自然微环境的差异等问题,如同难以逾越的鸿沟。更复杂的是,经处理的细胞是否会产生表观遗传异常?能否保证后代健康?这些问题尚无确凿答案。美国生殖医学协会(ASRM)指出,当前任何宣称能够成功治疗死精干细胞的临床方案都缺乏足够证据支持,相关研究必须遵循严格的科学伦理规范。

展望未来,死精干细胞治疗可能沿着两条路径发展:一是作为传统辅助生殖技术的补充,为特定类型的不育患者提供新选择;二是推动整个生殖医学向细胞重编程和再生医学方向转型。但无论哪种路径,都必须建立在充分的科学验证和广泛的伦理共识基础上。

生命最初的微光总是脆弱而珍贵。死精干细胞治疗研究提醒我们,医学进步不仅是技术能力的提升,更是对人类尊严和自然规律深刻理解的过程。在这条探索之路上,每一步突破都应当伴随着对生命本质的敬畏,每一次尝试都需平衡科学激情与伦理责任。或许,真正的突破不在于我们能否做到,而在于我们应否这样做——这个永恒的命题,将继续考验人类的集体智慧。