得了无精症干细胞要怎么办呢

在人类繁衍的长河中,生育能力曾被视为不可违逆的自然法则。然而,现代医学的发展正在改写这一叙事。无精症,这个曾经等同于"生育死刑"的诊断,如今在干细胞技术的曙光中显露出新的可能性。这不是简单的医学进步,而是一场关于生命起源认知的革命,它挑战着我们对生育、对生命、甚至对人性本质的理解。

无精症患者曾面临着残酷的生育困境。睾丸中无法产生健康精子的现实,使自然生育成为遥不可及的梦想。传统治疗手段如激素疗法或手术取精,效果有限且适用范围狭窄。体外受精(IVF)和卵胞浆内单精子注射(ICSI)技术虽带来突破,但对完全无精症患者仍无能为力。这种生物学上的限制不仅关乎生育能力,更深深影响着患者的自我认同与心理健康。在"传宗接代"文化根深蒂固的社会中,无精症常被视为男性气质的缺失,使患者承受着难以言说的精神压力。

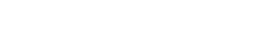

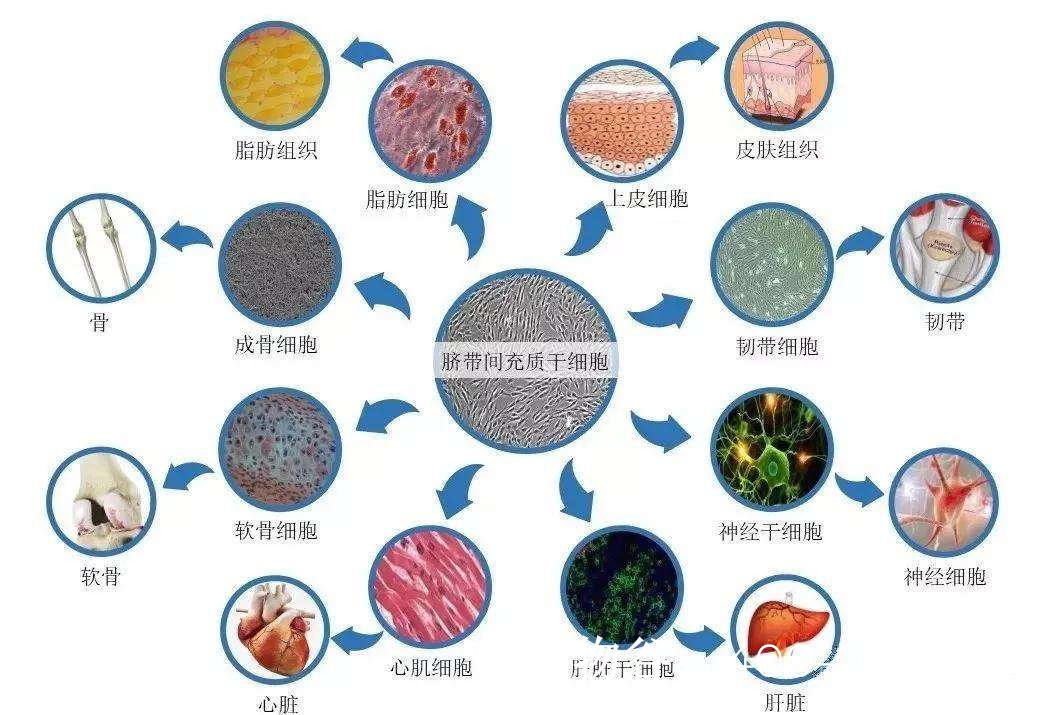

干细胞治疗为这一困境带来了颠覆性的解决方案。科学家们已成功将胚胎干细胞和诱导多能干细胞(iPSC)分化为原始生殖细胞样细胞。日本学者在2011年首次实现小鼠干细胞培育出功能性精子,并成功产出健康后代;中国研究人员随后在灵长类动物实验中取得类似突破。这些成就昭示着一个未来:或许很快就能从无精症患者的皮肤细胞培养出自体来源的精子。技术的核心在于重编程——将普通体细胞逆转为具有多能性的干细胞,再引导其沿精子发生路径分化。这一过程不仅绕过精子缺失的生理障碍,更重新定义了生育的生物学基础。

然而,这一医学奇迹背后潜藏着深刻的伦理困境。从宗教视角看,人为干预生殖过程是否僭越了"造物主"的领域?从哲学角度思考,通过非自然方式产生的生命是否具有同等的道德地位?社会层面,技术可能加剧不平等——只有富裕阶层才能负担的"奢侈医疗"会如何影响社会结构?更令人忧心的是,基因编辑与干细胞技术的结合可能打开"定制婴儿"的潘多拉魔盒,引发新的优生学浪潮。这些问题的复杂性远超技术本身,触及人类文明的根基。

面对干细胞治疗无精症带来的希望与挑战,我们需要建立平衡的伦理框架。一方面,应继续支持科学研究,为不孕不育群体提供更多选择;另一方面,必须设立严格的监管机制,防止技术滥用。患者教育同样关键——帮助他们理解技术局限,建立合理预期,避免陷入"科技万能"的迷思。医学界需与伦理学家、社会学家、政策制定者通力合作,确保技术发展与社会价值协同并进。

干细胞治疗无精症不仅是医学问题,更是人类重新认识自身、定义生命的契机。当科技能够改变最基本的生物规律时,我们比任何时候都更需要思考:什么是生命的本质?什么是自然的边界?在追求生育自由的同时,如何守护人性的尊严?这些问题没有简单答案,但正是对这些问题的持续探讨,将引导我们负责任地运用科技力量,在尊重生命多样性的前提下,谨慎而充满希望地开拓生育医学的新疆域。

生命的奇迹或许不再仅限于自然受孕那一瞬间,而是展现在人类智慧与同理心如何为那些曾被排除在生育权利之外的群体,创造属于他们的可能性。这才是真正的人性光辉。