睾丸发育不良无精子干细胞能治好吗

在人类繁衍的漫长史诗中,男性不育始终是一个沉重而隐秘的话题。睾丸发育不良导致的非梗阻性无精子症,犹如一片贫瘠的土地无法孕育生命的种子,让无数家庭陷入绝望的深渊。然而,随着干细胞技术的迅猛发展,医学界正在这片"不毛之地"上播种希望的基因,一场静默却深刻的生育革命正在实验室的显微镜下悄然酝酿。

睾丸发育不良的病理机制复杂多样,染色体异常如克氏综合征(47,XXY)、Y染色体微缺失,或SRY基因突变等遗传因素可导致原始生殖细胞无法正常增殖分化。下丘脑-垂体-性腺轴功能异常造成的促性腺激素分泌不足,同样会阻碍睾丸的正常发育。这些病理变化使得生精小管中支持细胞和生精细胞数量锐减,最终形成唯支持细胞综合征(Sertoli-cell-only syndrome)的典型表现。传统治疗中,激素替代疗法虽能改善第二性征,但对生精功能的恢复往往收效甚微,显微取精手术的成功率也仅在30%-40%之间徘徊。

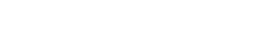

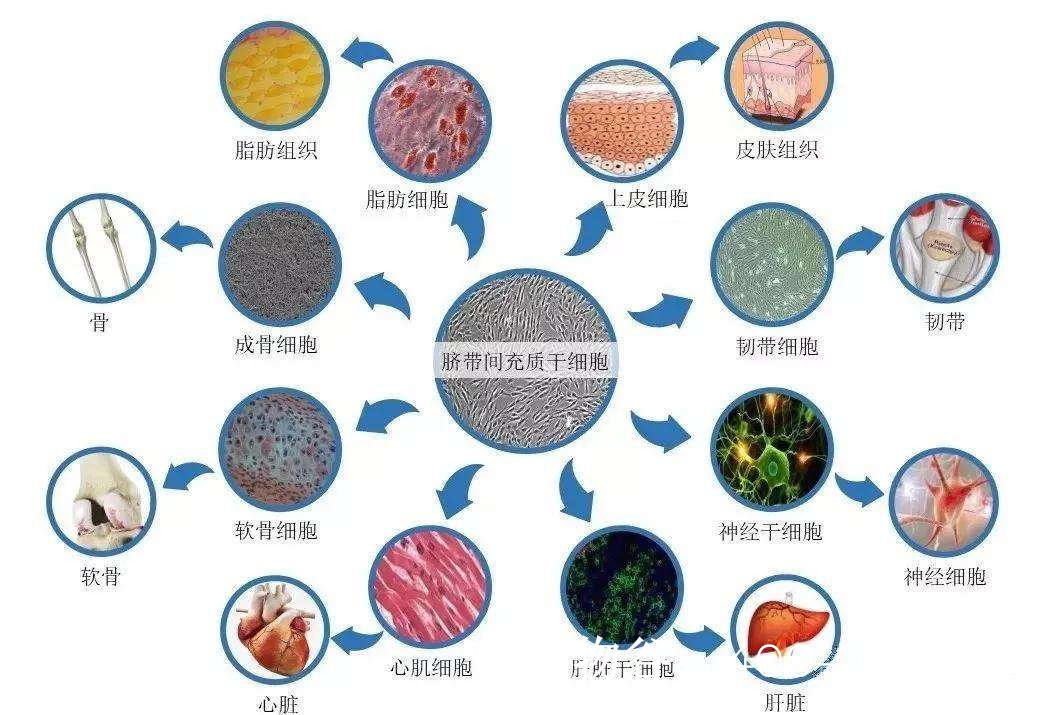

干细胞技术为这一困境带来了颠覆性的解决方案。科学家们已成功将胚胎干细胞分化为原始生殖细胞样细胞(PGCLCs),这些细胞在体外培养中可进一步发育为精原干细胞。更令人振奋的是,2011年京都大学的研究团队首次实现将诱导多能干细胞(iPSCs)分化为功能性精子,并成功孕育出健康后代。在动物实验中,将精原干细胞移植到不育小鼠睾丸内,可使受体恢复生精能力。这些突破性进展暗示:通过体外重建精子发生微环境或体内干细胞移植,人类或许能重新激活"沉睡"的生精上皮。

然而,从实验室到临床的转化之路布满荆棘。干细胞治疗面临致瘤性、免疫排斥、表观遗传异常等多重风险。《科学》杂志发表的研究显示,iPSCs分化的精子存在DNA甲基化异常,可能影响后代健康。伦理争议同样如影随形——使用胚胎干细胞涉及生命起源的哲学辩论,而自体干细胞治疗则可能将遗传缺陷传递给下一代。各国监管机构对此保持谨慎态度,目前全球尚未批准任何用于无精子症的干细胞临床治疗方案。

站在医学与伦理的十字路口,我们需要理性看待这项技术的双刃剑属性。对于睾丸发育不良患者,现阶段更现实的选择是结合基因诊断、内分泌调节和显微外科技术的综合治疗策略。

生命的延续从来不是简单的生物学过程,而是自然法则与人类智慧的共舞。干细胞技术如同普罗米修斯的火种,为不育患者照亮了前路,但如何让这火光温暖而非灼伤人类,仍需医学界与社会各界的共同探索。在尊重生命伦理的前提下,这场静默的生殖革命终将重新定义生育的可能边界,让更多家庭能在希望的田野上,收获属于他们的生命果实。