男人没有精子该怎么办呢?

现代医学将无精子症定义为精液中完全没有精子,这如同一道无形的闸门,阻断了生命延续的自然通道。当一位男性在多次精液检查中均未发现精子时,他所面临的不仅是生理上的困境,更是一场关于身份认同、家庭期待和社会观念的深层危机。这种诊断结果往往带来难以言说的羞耻与自我怀疑——在传统观念中,生育能力常被等同于男性气概,无精的现实仿佛一把利刃,刺向男性最脆弱的自我认知。

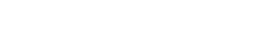

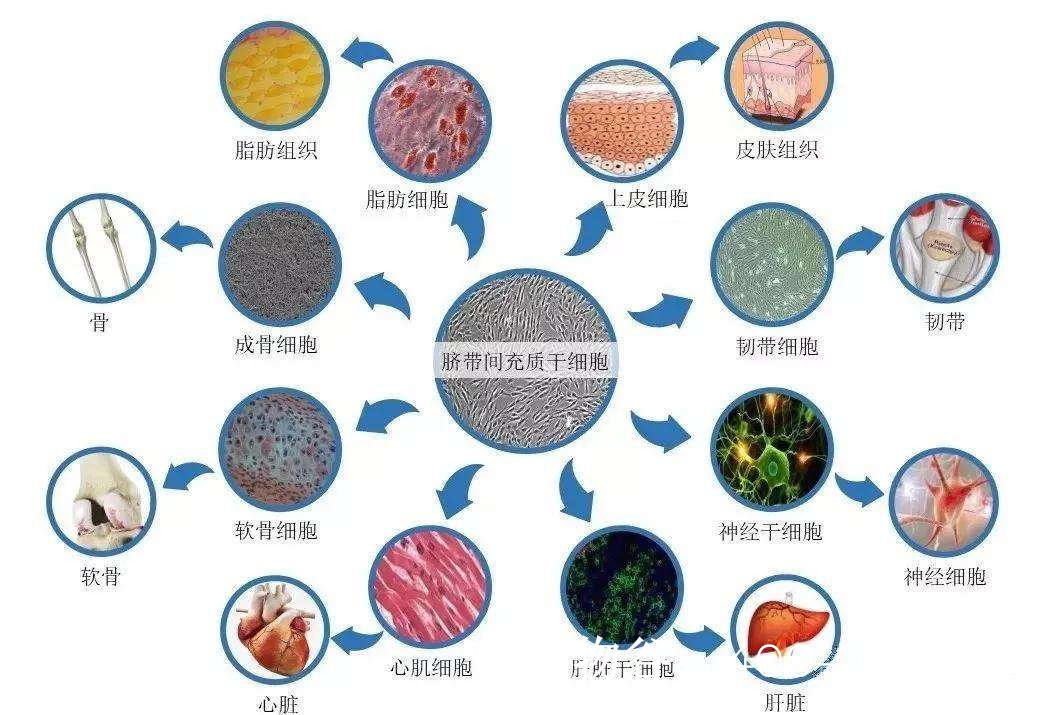

无精子症可分为梗阻性和非梗阻性两类。梗阻性无精症患者睾丸内仍有精子产生,但因输精管道阻塞无法排出;非梗阻性无精症则源于睾丸本身生精功能障碍。前者如同一条被截断的河流,源头活水仍在涌动却无法到达目的地;后者则似干涸的泉眼,生命之源已然枯竭。现代医学为这两种情况提供了不同的解决路径:对于梗阻性无精症,显微外科手术可以尝试修复"断流"的通道;对于非梗阻性情况,睾丸穿刺或许能找到少量珍贵精子。当所有努力都宣告失败时,精子库捐赠成为另一种可能的选择——这需要夫妻双方共同跨越心理障碍,重新定义亲子关系的生物学基础。

在直面无精困境时,男性往往经历复杂的心路历程。初期常见的否认与逃避,源于对"缺陷"的恐惧;随后的愤怒与抑郁,则是对理想父亲形象的哀悼。一位曾接受治疗的男士回忆:"得知结果那天,我在车库坐了三小时,反复问自己'我还是个完整的男人吗'。"这种身份焦虑需要专业的心理咨询介入,帮助当事人认识到男性价值远不止于生育能力。伴侣的支持尤为关键,许多夫妻通过这场危机反而加深了情感联结——当他们共同面对而非相互指责时,关系获得了升华的可能。

当代社会对男性生育能力的过度强调,实则是一种文化建构的迷思。历史上,不育常被归咎于女性,现代医学打破了这一偏见,却未能完全消除其阴影。实际上,全球约7%的男性面临生育障碍,无精症并非个例。突破这一困境,需要医学与社会观念的双重进步:一方面,辅助生殖技术如ICSI(卵胞浆内单精子注射)使极少量精子也能实现受孕;另一方面,社会需要建立更包容的男性形象认知,将为人父亲的价值从生物学贡献扩展到情感陪伴与教育引导。

生命的创造本就有多种形式。当自然途径受阻时,现代科技提供了绕行的道路,而爱的能力——给予关怀、承担责任、传承价值——才是父亲身份的真正核心。无精之困终将被化解,不是通过否认问题,而是通过重新定义生命延续的丰富可能。在这个意义上,每一位愿意直面困境、寻求解决方案的男性,都在书写属于这个时代的父性新篇章。