男人没有精子怎么回事呢?

古希腊神话中,普罗米修斯用黏土塑造了人类,并赋予其生命之火。这个创世隐喻暗示了一个亘古不变的认知:生命需要某种"物质基础"与"创造能量"的结合。当现代男性面临"无精症"的诊断时,这种生命创造的物质基础似乎突然缺席了,带来的不仅是生理上的困境,更是一种存在意义上的困惑。无精症作为一种男性不育的主要表现,其背后隐藏着远比我们想象更为复杂的生物学机制和文化心理。

医学上将精液中完全找不到精子的情况称为"无精症",这不同于少精或弱精。从生物学角度看,精子生成是一个精密而脆弱的过程,涉及下丘脑-垂体-睾丸轴的复杂调控。这条"生命生产线"上任何环节的故障都可能导致最终产品——精子的缺失。梗阻性无精症如同生产线后段的运输通道堵塞,虽然工厂(睾丸)正常运作,产品却无法送达;而非梗阻性无精症则是生产线本身的瘫痪,睾丸这个"精子工厂"失去了生产能力。现代医学发现,遗传因素如克氏综合征(47,XXY)、Y染色体微缺失,或后天因素如腮腺炎性睾丸炎、隐睾、放化疗损伤等,都可能成为生产线停摆的原因。

面对无精症的诊断,男性往往经历着难以言说的心理地震。在"传宗接代"传统观念依然强大的社会环境中,无精子不仅是一个医学诊断,更可能被误解为一种"男性气概"的丧失。临床上常见男性患者将精子数量与性能力混为一谈,将无精症等同于"不够男人"。这种错误认知加剧了患者的羞耻感和回避行为,许多人宁愿相信偏方也不愿及时就医。实际上,性功能与精子生成是两个不同的生理系统,正如歌唱家的嗓音与其生育能力无关一样。解开这个心结,需要医学知识的普及和社会观念的进步。

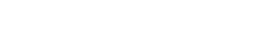

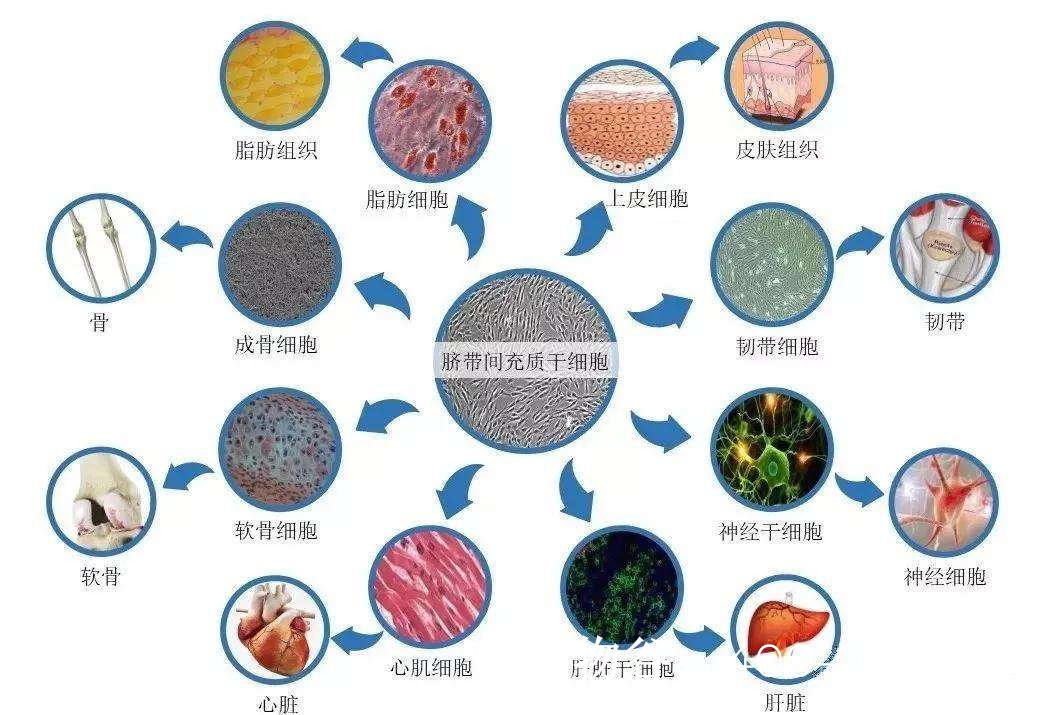

值得庆幸的是,现代辅助生殖技术为许多无精症患者打开了希望之窗。对于梗阻性无精症,通过经皮附睾精子抽吸(PESA)或睾丸精子抽取(TESE)等技术获取精子,再结合卵胞浆内单精子注射(ICSI)技术,已成为成熟的解决方案。即使是非梗阻性无精症,显微镜下睾丸精子提取(micro-TESE)也能在约40%的患者睾丸中找到局灶性的精子生成。这些技术犹如精密的考古发掘,在看似荒芜的"沙漠"中寻找可能存在的生命"绿洲"。而更前沿的干细胞技术研究,则试图从源头重建精子生产线,虽然目前尚在实验阶段,但展现了未来医学的可能性。

生命延续的方式从来不止一种。当生物学生育面临障碍时,**、**或选择丁克生活都是值得尊重的选择。医学的终极目标不仅是修复身体,更是帮助人们获得心灵的完整。当一个人能够超越传统生育观念的束缚,重新定义自己的男性身份与生命价值时,或许才能真正解开这个"无精之惑"。

在科学与人文的双重关照下,无精症不应再是一个沉默的禁忌,而是一个可以理性讨论、积极应对的医学议题。正如普罗米修斯带给人类的不只是火种,更是创新的勇气,现代男性面对生育挑战时,最需要的或许正是这种勇于接受、积极应对的智慧与力量。