男性患上无精症还有治愈的可能吗?

当"无精症"三个字如判决书般降临,多少男性瞬间跌入绝望的深渊。精液分析报告中"未见精子"的冰冷结论,仿佛宣告了生育梦想的彻底破灭。然而,现代医学的进步正不断改写这种悲观的叙事——无精症并非绝对的不治之症,在专业医疗干预下,部分患者仍能找到成为生物学父亲的可能。这场与生命起源障碍的抗争,需要理性认知、科学应对和情感支持的多维合力。

无精症可分为梗阻性和非梗阻性两大类,这种分类直接决定了治疗的可能性与方向。梗阻性无精症患者睾丸内仍有正常生精功能,只因输精管道堵塞导致精液中无精子,这类情况通过显微外科手术疏通或直接从睾丸/附睾获取精子,结合试管婴儿技术(ICSI),成功生育的几率可达40-60%。而对于非梗阻性无精症(生精功能障碍),则需要更复杂的医疗干预。值得关注的是,约15-20%的非梗阻性患者睾丸中仍可能存在局灶性的精子产生,通过显微镜下睾丸精子抽取术(micro-TESE)有望找到珍贵精子。

医学技术的突破为无精症治疗带来了革命性变化。显微外科输精管吻合术的成功率已提升至80-95%;显微睾丸取精术使约50%的非梗阻性患者能找到可用精子;甚至某些特定类型的生精障碍(如克氏综合征)也有30-50%的取精成功率。上海交通大学医学院附属仁济医院近年数据显示,在接受micro-TESE手术的非梗阻性无精症患者中,精子获取率达42.3%,最终活产率为31.4%。这些数字背后,是一个个重获生育希望的家庭。

治疗时机的把握尤为关键。男性生育能力随年龄增长而下降的生物学事实常被忽视。男性精子DNA碎片率显著增加,这不仅影响受孕几率,也可能增加流产和后代健康风险。临床建议无精症患者应在确诊后1-2年内积极寻求治疗,拖延可能导致睾丸功能进一步衰退。

心理因素在治疗过程中扮演着微妙而重要的角色。无精症确诊常引发男性的自我认同危机,产生"我不是完整男人"的负面认知。这种心理压力可能进一步抑制睾丸功能,形成恶性循环。临床上常见到,在心理咨询干预后,配合减压治疗,部分患者的精液参数会出现改善。夫妻共同面对而非相互指责的治疗态度,能显著提高后续辅助生殖的成功率。

当所有医疗手段都无法获取精子时,**人工授精(AID)成为可选方案。这一决定涉及复杂的伦理考量和情感接纳过程。国内正规精子库实行严格的匿名捐赠制度,保障后代近亲婚配防范。值得注意的是,选择AID的夫妻需要充分的心理准备,调查显示,经过专业咨询的夫妻对AID的接受度和后续家庭和谐度明显更高。

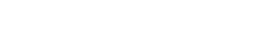

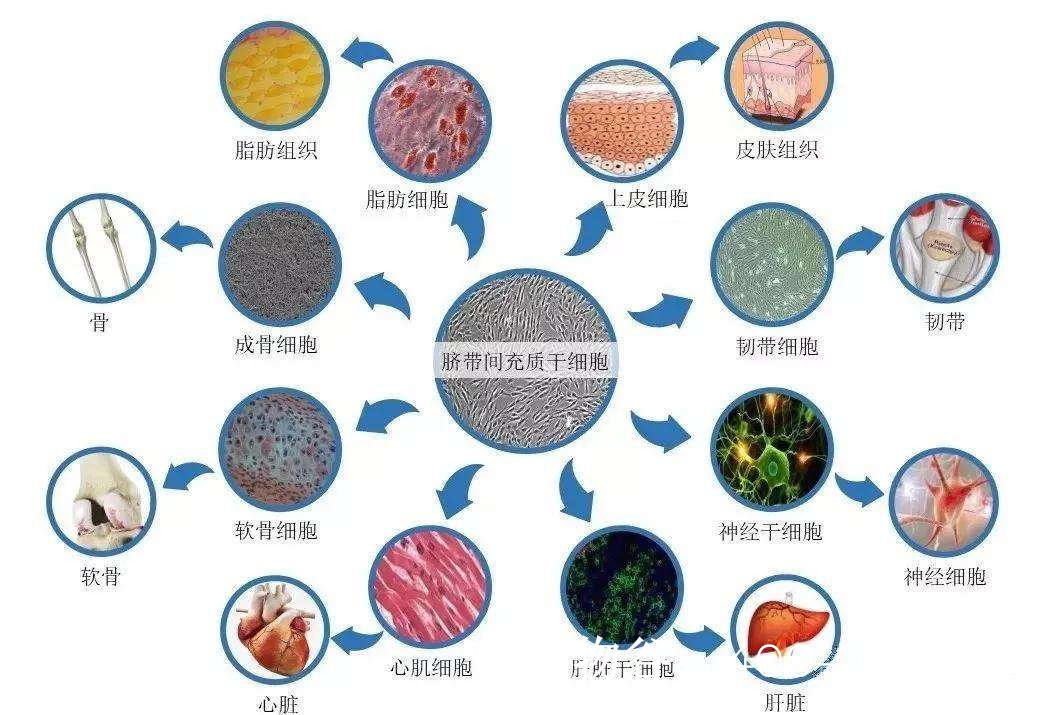

生命的创造从来不只是精卵结合的生物学事件。在无精症治疗的漫长征程中,我们看到医学的边界在不断拓展——从显微外科的精细操作到干细胞研究的曙光初现。日本学者已成功将小鼠诱导多能干细胞(iPSC)分化为功能性精子,虽然人类应用还为时尚早,却展现了未来治疗的潜在可能。当下重要的是,患者应寻求正规生殖中心的专业评估,避免误入"包治百病"的医疗陷阱。记住,即使最终未能获得生物学后代,夫妻关系的升华、**孩子的亲情、对生命意义的重新定义,同样能构建圆满的人生图景。

在沙漠中寻找绿洲需要智慧和勇气,对抗无精症同样如此。这不是关于放弃或坚持的简单选择,而是如何在科学认知基础上,做出最适合自己的生命抉择。当医学技术、心理支持和家庭关爱形成合力,无精症这座看似不可逾越的高山,也可能找到通行的路径。生命的延续有无数种形式,而希望,永远是其中最珍贵的一种。