男性睾丸发育不良无精能治好吗?

在人类繁衍的宏大叙事中,男性生育能力往往被视为理所当然的天赋。然而,对于睾丸发育不良导致无精症的男性而言,这种"天赋"却成为遥不可及的梦想。医学上称之为"非梗阻性无精症"的这种情况,不仅关乎生物学功能,更深深影响着患者的身份认同、伴侣关系和生命意义。

睾丸发育不良导致的无精症,医学上称为"原发性生精功能障碍",其成因复杂多样。染色体异常如克氏综合征(47,XXY)、Y染色体微缺失等遗传因素约占30-40%;隐睾症未及时治疗、儿童期癌症放化疗、环境污染内分泌干扰物等后天因素也不容忽视。更令人忧心的是,全球范围内男性精液质量数十年来的持续下降趋势,暗示着现**活方式可能正在悄然加剧这一问题。当睾丸体积小于12毫升、促卵泡激素(FSH)水平显著升高,往往预示着生精小管发育不良,精子发生严重受损甚至完全停滞。

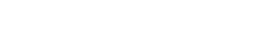

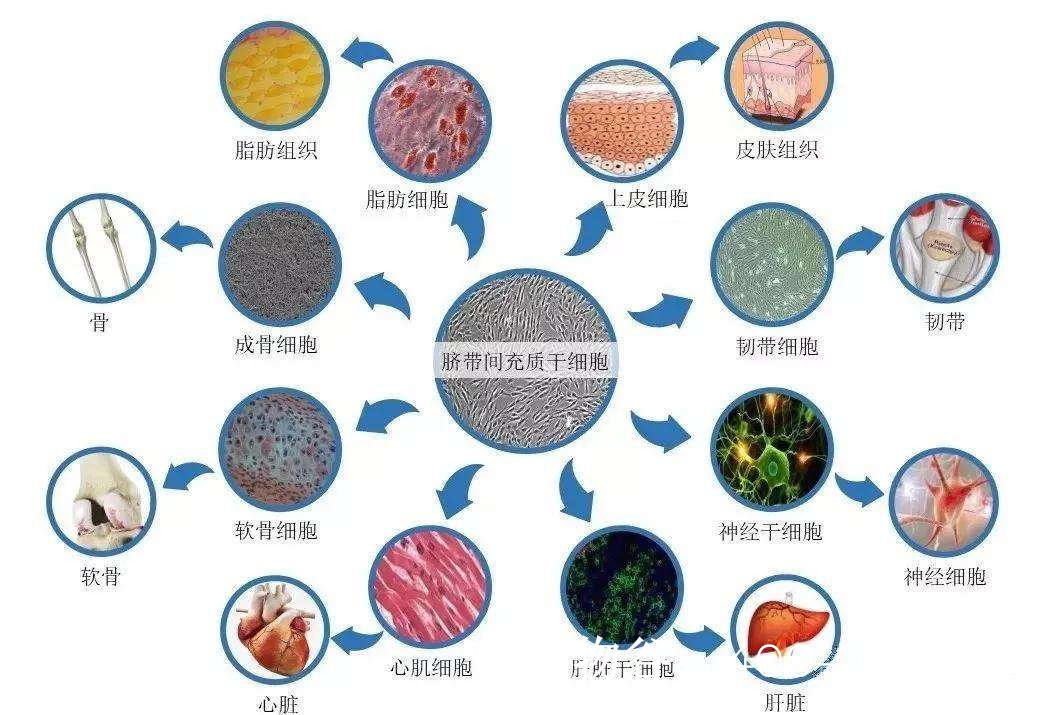

现代医学为此提供了多层次的应对策略。内分泌治疗适用于部分低促性腺激素性性腺功能减退症患者,通过促性腺激素释放激素(GnRH)泵或FSH/LH联合治疗,约20-30%患者可有精子生成。显微取精技术(TESE/micro-TESE)结合试管婴儿(ICSI)是重大突破,即使在睾丸中仅存少量生精灶,也能提取精子实现生育,成功率约40-60%。而对于完全无精患者,**人工授精或**成为替代选择。值得关注的是,干细胞技术和基因编辑等前沿研究虽尚处实验阶段,却为未来根治带来希望曙光——科学家已能在实验室将干细胞诱导为精子样细胞,并在动物实验中成功孕育后代。

比身体治疗更复杂的是心理重建过程。无精症诊断常引发男性的"存在性焦虑"——从古至今,"不能传宗接代"的阴影在许多文化中仍具杀伤力。患者普遍经历五个心理阶段:否认("检查结果肯定错了")、愤怒("为什么是我")、妥协("也许换个医生能治好")、抑郁和最终接纳。研究表明,无精症男性患抑郁症的风险是普通人群的3倍,婚姻危机发生率增加40%。一位32岁患者的话令人心碎:"我感觉自己像个残缺的男人,连最基本的生物本能都无法实现。"

社会文化因素深刻影响着患者的就医轨迹。在强调父系传承的亚洲社会,许多患者因羞耻感延误就医,平均诊断延迟达2.3年。医疗资源分配不均也使农村患者获得显微取精技术的机会仅为城市居民的1/5。更值得反思的是,将男性价值简化为生育能力的传统观念,无形中加重了患者的精神负担。与此形成对比的是,北欧国家通过系统的心理支持和公众教育,显著改善了患者的社会适应能力。

面对睾丸发育不良无精症这一复杂问题,我们需要建立生物-心理-社会的综合应对模式。医学上,个体化治疗方案的制定至关重要——青春期前发现睾丸发育迟缓者应及时干预,成年患者则需评估激素水平和遗传因素。心理干预应贯穿始终,认知行为疗法可有效改善负面自我认知,伴侣共同咨询能缓解关系压力。社会层面,破除"生育等同于男性气概"的刻板印象,建立患者互助社区,都是必要的支持措施。

在医学尚未能完全征服睾丸发育不良无精症的今天,重新定义男性身份、发现多元人生意义,或许是与疾病和解的重要路径。当生物学父亲身份不可得时,成为养育父亲、创造父亲、精神父亲同样值得尊敬。正如一位选择**生育的父亲所言:"血脉只是连接的开始,爱才是永恒的纽带。"在人类延续的宏大图景中,生物学繁衍只是其中一种方式,文化的传承、智慧的传递、价值观的延续,同样构成不朽的生命之链。